Legal

Seguridad jurídica, territorialidad y lista negra

Durante los últimos trece años Costa Rica se ha visto inmerso en un profundo proceso de reformas tributarias, siendo que, en todos esos procesos de reforma, no se legisló variando el principio de territorialidad ni se adoptó en forma alguna la interpretación, o se incluyeron las palabras, “estructura económica y fuente productora” que ha venido desarrollando la Administración Tributaria. Por el contrario, se reforzó la territorialidad y se dejó incólume el artículo 6 inciso ch) de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Sin embargo, tal parece que la interpretación sobre territorialidad que desarrolló la Dirección General de Tributación (DGT) ha vaciado de contenido completamente el artículo 6 inciso ch) citado, así como el propio artículo 1, y han instaurado un cierto criterio de renta mundial o territorialidad reforzada, aspecto que terminó de consolidarse, de forma completamente ajena al estado de derecho, mediante sentencias judiciales. Es decir, mediante sentencias judiciales se varió el régimen de tributación costarricense, a contrapelo de lo definido en el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política.

Tan claro es que dicha “reforma judicial” se encuentra revestida de inseguridad jurídica que, a pesar de habérsele explicado a la Unión Europea que las rentas pasivas generadas en el exterior ahora están gravadas, nos incluyeron en el listado de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, dado que nuestra legislación no grava las rentas pasivas extraterritoriales, aun cuando nuestras sentencias judiciales sí lo hacen. La aberración jurídica se expone por sí sola.

Dado que actualmente nuestro sistema sí grava tales rentas; ¿cuál es la necesidad de realizar la reforma? La respuesta es lógica.

La relevancia de este debate trasciende más allá de un tema tributario, puesto que incide directamente en la seguridad jurídica de nuestro Estado como garantía democrática. La seguridad jurídica implica la preexistencia de un ordenamiento de referencia que no puede ser otro que el constitucional. La seguridad jurídica es un elemento esencial del Estado de Derecho Constitucional que, por un lado, obliga a todos los poderes públicos a actuar de conformidad con las normas válidamente aprobadas y, por otro, es una garantía para la ciudadanía de que estos poderes no renunciarán a la observación y aplicación de dichas normas.

Tal exceso judicial ha provocado enorme inseguridad, al punto que la Dirección General de Tributación no solo ha considerado las rentas pasivas extraterritoriales como sujetas, sino que ahora ha interpretado que todo ingreso generado en el exterior es gravable, en el tanto sea obtenido por una empresa costarricense, lo que se puede ver en el siguiente oficio:

“Esta Dirección le indica que, el ingreso obtenido por Constructora […], derivado de los trabajos realizados en diversos inmuebles pertenecientes al gobierno de los Estados Unidos, en otros países, representa un ingreso gravable con el ISU, por cuanto, si bien los servicios se brindan en Lima, Perú, la gestión se hace desde suelo costarricense, los recursos son propiedad de una sociedad domiciliada en Costa Rica, y en consecuencia existe una vinculación directa con una estructura económica nacional que implica que, los ingresos percibidos se consideren de fuente costarricense y por ello se graven con el ISU”. (Oficio DGT-670-2021).

No existe mejor ejemplo de hasta donde se ha llegado, al punto que incluso servicios prestados íntegramente en el exterior son gravables en Costa Rica. La Administración Tributaria no ha entendido las sentencias judiciales como exclusivas, en referencia al ingreso por rentas pasivas en el exterior, sino que lo interpreta como un criterio de residencia fiscal, es decir, renta mundial, sin estar incluido en la Ley.

La política tributaria de un país debe ser la que los diputados, conforme a sus potestades constitucionales, establezcan. Definir si nuestro sistema impositivo mudará un criterio de renta mundial o se mantendrá territorial, es una mera discusión de política pública. Se tiene un serio problema cuando se hace en un ambiente de inseguridad jurídica como el actual, y en directa violación al principio de reserva legal. Si se desea mudar a un sistema de renta mundial, deberían presentar un proyecto de Ley con todas las normas que lo regulen y limiten, y que den garantías al contribuyente respecto la potestad del Estado en sus relaciones con los contribuyentes.

Podemos estar de acuerdo incluso, en que no sujetar a gravamen las rentas pasivas de contribuyentes costarricenses, es un incentivo perverso para que no se inviertan en el país y una delegación impositiva a favor de otros Estados. Pero en un Estado de Derecho, sujetarlas a gravamen, debe hacerse bajo los canales que la Constitución Política ha establecido, que es mediante aprobación por parte del Primer Poder de la República. A este respecto, conviene traer a colación lo manifestado por el Magistrado de la Sala Constitucional, Roberto Garita, único en dicha Sala con preparación en materia tributaria, en su voto de minoría:

“Así, es criterio del suscrito que la jurisprudencia impugnada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resulta contraria al principio de reserva de ley en materia tributaria, desarrollado en el artículo 121 inciso 13) constitucional, al establecer la posibilidad de que la Administración Tributaria pueda gravar las rentas generadas en el exterior por medio del impuesto a las utilidades. Lo anterior, por cuanto la norma jurisprudencial en análisis ha ampliado el hecho generador de la ley, al incluir la figura de “pertenencia” o “vinculación a la estructura económica”, las cuales no están definidas ni establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) n.° 7092. De ese modo, se puede evidenciar que, contrario a lo expresado tanto por el Tribunal Fiscal Administrativo como por la Procuraduría General de la República, al establecer el hecho generador del impuesto a las utilidades, el legislador no contempló la posibilidad de poder gravar rentas que provengan del exterior, ni mucho menos estableció alguna imposición en relación con renta extranjera, a partir de que se produjera por una empresa domiciliada en el país o que se haya utilizado un capital de fuente costarricense, para ser gravado. Por el contrario, en el tercer párrafo del numeral 1 de la LISR, el legislador enfatizó que debe entenderse por rentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense, dentro de las cuales, no se desprende el tipo de ingreso que ha dado base a esta acción.” (Sentencia: 023955-22 de 12 de octubre de 2022).

Así las cosas, en respeto a la tradición democrática costarricense y a nuestros principios constitucionales, es necesario que la voluntad de nuestros gobernantes se exprese mediante una Ley de la República, por lo que, en el escenario actual lo peor sería hacer nada, inacción que nos mantendría en la inseguridad que se tiene hoy.

El pasado 26 de setiembre los diputados aprobaron el resello a la propuesta de modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el fin de que se excluya a Costa Rica de la lista de jurisdicciones no cooperantes definida por la Unión Europea. Tanto ese acto como si por el contrario hubieran aprobado la redacción remitida por el Poder Ejecutivo en su veto, son escenarios favorables en el tanto plasman en la Ley qué tipo de sistema tributario tendremos, en lugar de que esa definición se pretenda hacer mediante sentencias judiciales, como sucede ahora.

Economía

Que paguen los ricos, por la receta digital

RESUMEN

Costa Rica necesita que las recetas sean digitales pero no castigando a quienes tienen que adquirir sus medicamentos en el sector privado.

El Ministerio de Salud, en conjunto con RACSA, implementó el Sistema de Receta Digital Nacional (SRDAS), con el cual cada receta despachada tiene un cobro extra de $0.60 (₡300 colones); eso sí, sólo si la receta se tramita en el sector privado.

Como en Costa Rica todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros, el Estado queda eximido de pagar este costo, y quien debe financiar la plataforma es usted, que, por los mismos fallos del sistema público se ve obligado a ir a una farmacia privada a adquirir un medicamento para su salud.

Un doble castigo como si:

- Fuera su culpa que falle el sistema de salud pública carísimo que pagan todos los asalariados, empresas e independientes formales

- Mereciera un sanción por tener que recurrir a los casi siempre caros medicamentos que se pueden adquirir en el sector privado.

En muchos casos, las personas deben optar por adquirir sus medicamentos en el sector privado porque la CCSS no se los brinda, ya sea a tiempo o del todo. Y no todos estos casos llegan a la Sala IV para que oblige al ente a cumplir con sus obligaciones.

Lo que debería ser un bien público termina convertido en un modelo de negocio para un ministerio que no debería tener la facultad de imponer estos cobros injustos.

Además, la receta digital sigue sin responder preguntas clave. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las zonas rurales donde no hay acceso a Internet? La política pública debe responder a las necesidades reales del país, no implementarse solo por cumplir.

Las injusticias y fallos de diseño del Decreto Ejecutivo N.º 44714-S no pueden pasar desapercibidos. No debemos acostumbrarnos a estos atropellos que impactan a quienes menos tienen, en un momento de necesidad como es cuando se requiere adquirir medicamentos.

Legal

El Derecho a la Justicia vs. la Burocracia de la Seguridad Social

RESUMEN

Cuando una institución concentra poder, impone sus reglas y resuelve sus propios conflictos, el riesgo no es solo la injusticia: es la normalización del abuso. Y eso aplica sin importar de qué institución se trate. En el caso de la CCSS, por una interpretación arbitraria de la ley, se limitó durante años el acceso a la justicia. Corregirlo no es solo urgente, es una forma de recuperar el equilibrio entre derechos y poder.

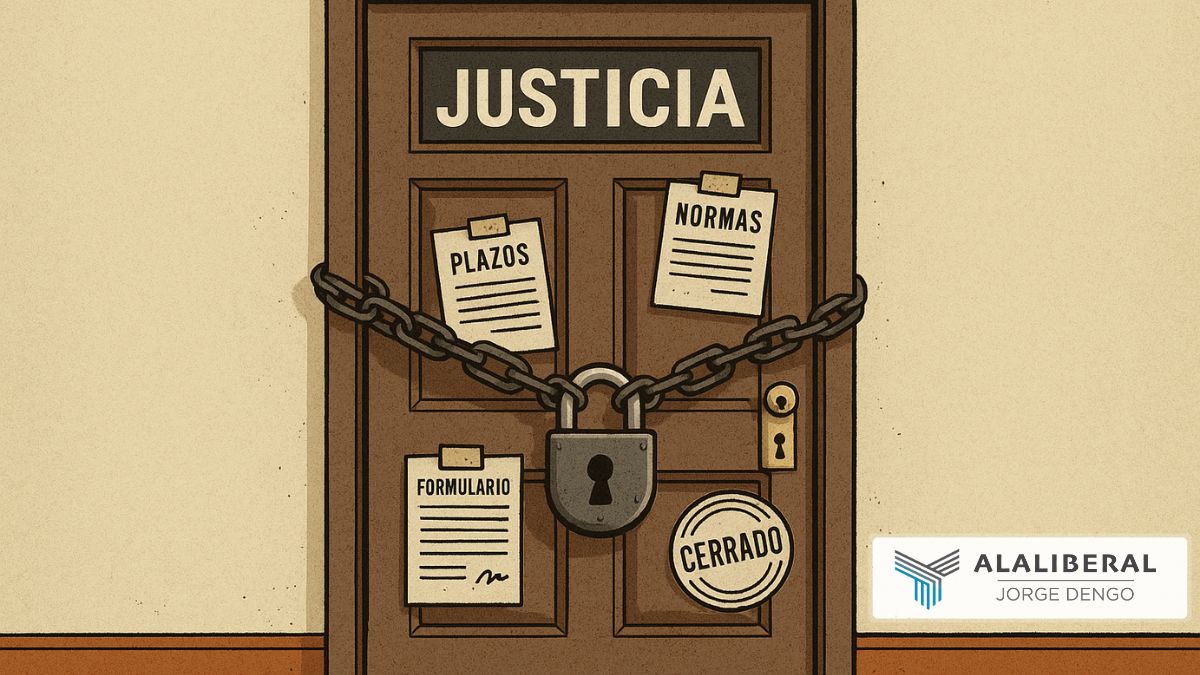

Durante mucho tiempo, el artículo 55 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha sido objeto de polémica, debido a su aparente contradicción con garantías judiciales fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia. Si bien la CCSS cumple una función esencial en la protección social de los costarricenses, no puede estar exenta del escrutinio jurídico cuando sus normas vulneran derechos básicos.

La controversia se ha centrado en cómo esta disposición obstaculizó la posibilidad de recurrir a los tribunales ante decisiones administrativas lesivas para los ciudadanos, y en cómo la Asamblea Legislativa sigue teniendo un tema pendiente de fácil solución.

¿Cuál fue el problema?

El problema radicó en la lógica jurídica que sustentaba el artículo 55, el cual originalmente establecía un plazo de un año para acudir a la justicia tras una resolución administrativa en firme de la CCSS. Una reforma en el año 2000 redujo ese plazo a seis meses, agravando aún más la situación.

La norma disponía que, una vez resuelto un reclamo en vía administrativa, el afectado tenía este brevísimo período para acudir a la jurisdicción contenciosa.

Imaginemos el impacto: una persona recibe una resolución desfavorable sobre una pensión o un seguro de salud. Debe agotar primero el trámite interno en la CCSS, que puede extenderse durante meses o incluso años. Cuando finalmente obtiene la última resolución administrativa, se activa una cuenta regresiva de seis meses para presentar su caso ante un tribunal.

Si el ciudadano, ya desgastado por el proceso interno, no logra interponer la demanda a tiempo, pierde definitivamente el derecho a exigir justicia.

Debido proceso y acceso a la justicia

La Constitución Política garantiza en su artículo 41 que “todas las personas tienen derecho a obtener pronta y cumplida justicia, sin denegación”. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial. Sin embargo, el artículo 55 de la ley de la CCSS establecía un obstáculo temporal que, en muchos casos, imposibilitaba el ejercicio de este derecho.

Los críticos señalan que la norma era abiertamente desproporcionada y violatoria del principio de tutela judicial efectiva. El acceso a la justicia no debe estar condicionado a un plazo tan exiguo, especialmente cuando se trata de derechos de seguridad social, que son fundamentales y de carácter irrenunciable.

Incluso la Sala Constitucional reconoció el problema en 1995, cuando declaró inconstitucional el plazo de un año para demandar actos de la CCSS, señalando que este limitaba irrazonablemente el derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, la reforma posterior en el año 2000 no solucionó el fondo del asunto; más bien lo agravó, al reducir el plazo a la mitad y mantener la misma lógica restrictiva.

Fue hasta el año 2009 que la Sala IV corrigió este absurdo normativo, al declarar inconstitucional el nuevo plazo de seis meses y establecer que el término para acudir a la justicia debe ser el plazo de prescripción del derecho material involucrado, dependiendo de la naturaleza del caso.

La CCSS: Juez y parte en su propio conflicto

Otra crítica relevante es el esquema de resolución interna que obligaba a agotar un procedimiento intra-institucional antes de acudir a los tribunales. En otras palabras, la CCSS actuaba como juez y parte, resolviendo los reclamos en sus propias oficinas antes de que el ciudadano pudiera buscar una decisión judicial imparcial.

Este esquema contraviene el principio de imparcialidad consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige que toda persona sea oída por un tribunal competente, independiente e imparcial para la determinación de sus derechos. Sin embargo, el artículo 55 obligaba a los ciudadanos a agotar una vía interna en la que la propia CCSS resolvía las apelaciones contra sus actos, sin una autoridad distinta o neutral que garantizara la objetividad del proceso.

La falta de una instancia independiente dentro del procedimiento administrativo representaba un claro conflicto de intereses, erosionando la legitimidad de las resoluciones emitidas por la institución.

Lecciones aprendidas: La justicia no debe ser un privilegio

La historia del artículo 55 nos deja varias lecciones importantes. Primero, el derecho a la justicia no puede estar condicionado por una burocracia que antepone la eficiencia institucional a la defensa de los derechos fundamentales.

No se trata de demonizar a la CCSS, sino de entender que ninguna institución, por más importante que sea, puede estar por encima del control judicial.

Segundo, el acceso a la justicia debe ser equitativo y razonable. Reducir a seis meses el plazo para demandar resoluciones de la Caja fue un acto que favoreció la inseguridad jurídica y dejó a muchos costarricenses en la indefensión.

Resulta inconcebible que mientras otras instituciones administrativas tengan plazos más amplios para sus impugnaciones, la CCSS, que administra derechos sociales tan relevantes, goce de un régimen tan restrictivo.

Propuestas concretas

Aunque la Sala Constitucional corrigió el problema jurídico al declarar la caducidad inconstitucional, urge que el legislador consolide esta interpretación en la ley misma. Se debe modificar el artículo 55 para que el plazo de impugnación sea igual al de la prescripción del derecho de fondo involucrado. Esto evitaría futuras controversias y dotaría de claridad a los justiciables.

Además, se podría considerar crear (aquí me caerán las hordas liberales, pero analicen antes) una instancia independiente dentro de la CCSS que resuelva los reclamos antes de acudir a los tribunales, como un tribunal administrativo especializado en seguridad social (como ya existe en materia hacendaria, donde —con sus limitaciones y oportunidades de mejora— funciona). Esta entidad, integrada por profesionales externos a la Caja, podría garantizar mayor imparcialidad y transparencia en el trámite de apelaciones.

Asimismo, la CCSS debe asumir un rol más proactivo en la defensa de derechos, asegurándose de informar adecuadamente a los asegurados sobre los recursos disponibles y los plazos vigentes, así como promover asistencia legal gratuita para aquellos en situación de vulnerabilidad.

Mirada comparativa: ¿Qué hacen otros países?

Países como España, México y Chile han adoptado modelos más equilibrados, en los que los reclamos en materia de seguridad social pasan primero por una instancia administrativa independiente antes de llegar al juez ordinario. El principio es simple: agilizar la resolución sin comprometer el acceso a la justicia.

Costa Rica debería inspirarse en estos modelos y garantizar que sus procedimientos internos no se conviertan en un muro infranqueable para quienes necesitan recurrir a la vía judicial.

Reflexión final: Un paso hacia la justicia plena

El caso del artículo 55 nos recuerda que la lucha por los derechos fundamentales es permanente y que ningún logro debe darse por sentado. Garantizar el acceso a la justicia no es solo un mandato legal, sino un imperativo ético en un Estado democrático.

Es vital que el legislador tome en serio el llamado de la Sala Constitucional y reforme el artículo 55 de manera que nunca más se vulnere el derecho de los costarricenses a obtener justicia. La CCSS debe seguir cumpliendo su función esencial de proteger a la ciudadanía, pero bajo un marco legal que respete plenamente los derechos humanos y el acceso a la justicia.

El acceso a la justicia no puede ser un privilegio reservado para quienes logran sortear laberintos burocráticos y plazos arbitrarios.

Debe ser un derecho efectivo, tangible y accesible para todos. Esa es la verdadera medida de una sociedad justa.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Legal

El impacto de un eslogan: una marca en palabras

RESUMEN

Un eslogan puede hacer que una marca sea inolvidable, pero no todas lo necesitan para triunfar. Su impacto en la percepción del consumidor es innegable y su registro implica cumplir ciertas reglas. ¿Cómo influye en el posicionamiento y qué dice la ley en Costa Rica?

Constantemente escuchamos sobre la importancia del registro de una marca para las empresas. También es común oír sobre su valor y el reconocimiento mundial que alcanzan algunas de las más conocidas.

Aunque no todas las marcas comenzaron siendo exitosas, algunos empresarios sí reconocieron la necesidad de proteger la identidad de sus negocios y de aprovechar la protección legal para fortalecerlas. Así, muchas de ellas han incorporado un eslogan como parte de su estrategia para potenciar su identidad, aumentar su impacto y fortalecer su valor.

Algunas personas creen ser inmunes a los estímulos, mensajes, frases, colores y sensaciones que las empresas y marcas buscan evocar en los consumidores. No obstante, si esto fuera cierto, las compañías no invertirían sumas millonarias en desarrollar y proteger su propiedad intelectual. A modo de ejemplo, se estima que, solo en América del Norte, la inversión en publicidad alcanzará al menos $327,500 millones de dólares en 2024.

Un eslogan… ¿más que una marca?

Un eslogan es una breve frase asociada a una marca con el propósito de diferenciarla, ampliar la información sobre ella, enfatizar los beneficios de su uso, transmitir sus valores o propósitos, acercarla a su público y/o hacerla más reconocida.

Cabe destacar que, sin importar el propósito con el que se cree un eslogan, este siempre dependerá de la marca. Sin embargo, si una marca desaparece, el eslogan no necesariamente lo hará con ella.

Existen eslóganes tan reconocidos como “Me encanta” o “Porque tú lo vales”, que, con solo leerlos, logran que el consumidor evoque de inmediato la marca a la que pertenecen. La capacidad de fijar la marca y el producto en la mente del consumidor a través de una frase es, sin duda, una demostración de éxito empresarial.

¿Es necesario un eslogan para garantizar el éxito de una marca?

No, no todas las marcas tienen un eslogan. Empresas como Starbucks o Facebook han logrado posicionarse en el mercado sin necesidad de uno, demostrando que el éxito no depende exclusivamente de esta estrategia. Seguramente, mientras lee esto, intenta recordar frases o eslóganes asociados a los productos, empresas o servicios que consume habitualmente.

¿Qué pasa en Costa Rica?

La legislación costarricense regula los eslóganes, estableciendo que deben cumplir con ciertas características para obtener protección legal. No pueden ser ofensivos, genéricos ni inducir a la confusión o falsedad.

El propósito de estas normas es proteger tanto a las marcas como a los consumidores, a pesar de que sus intereses puedan ser opuestos. Mientras que las empresas buscan posicionar sus marcas y generar preferencia por sus productos o servicios, la protección al consumidor garantiza que los mensajes sean veraces, permitiéndole tomar decisiones informadas sobre sus compras.

Así las cosas, aunque la marca es lo que nos diferencia, un eslogan puede hacernos inolvidables.

Si nuestro objetivo es permanecer en la mente del consumidor de forma positiva, aumentar el valor de nuestra marca y fortalecer su reconocimiento, es fundamental brindarle todo el apoyo necesario. Esto incluye, ¿por qué no?, crear un eslogan que despierte emociones, nos haga únicos y transmita nuestro mensaje de manera clara y precisa.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

-

PolíticaHace 3 semanas

PolíticaHace 3 semanasNo más regímenes de excepción disfrazados de justicia

-

PolíticaHace 2 meses

PolíticaHace 2 mesesUn Retroceso Inaceptable en la Reforma del Empleo Público

-

PolíticaHace 3 meses

PolíticaHace 3 mesesCrisis de especialistas en la CCSS: un desafío ineludible para los candidatos

-

OpiniónHace 2 meses

OpiniónHace 2 mesesEl PLN: ¿Defensor del ICE o enemigo del progreso?

-

PolíticaHace 3 meses

PolíticaHace 3 mesesQuienes eligen a los jueces, eligen el destino del país