Ambiente

Comentarios sobre la Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico

El país ha dejado de lado las grandes reformas estructurales que requiere por pequeños cambios a la normativa que avanzan lentamente, mientras los verdaderos retos siguen pendientes de atender. Tal es el caso del expediente 23511 que se tramita en la Asamblea Legislativa, denominado Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Si bien es cierto el documento se anuncia como un cambio necesario para actualizar la normativa de la Ley de Aguas N.° 276 de 1942, y además incluye elementos positivos como la delimitación precisa de las zonas de protección de nacientes y algunas intenciones de ordenamiento territorial basadas en el recurso hídrico, la propuesta carece de mecanismos actualizados para atender la mayoría de los retos que conlleva la gestión del recurso hídrico en la actualidad.

Quizá una de las carencias más relevantes que tiene el texto es referente a la gobernanza en la gestión del recurso hídrico. Actualmente, instituciones como la Dirección de Aguas, el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades, SENARA y otras dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía, tienen funciones que se entrelazan y que no permiten determinar con claridad los procesos que deben atender. Esto lleva a una tramitología innecesaria para el ciudadano, diferencias entre las instituciones por criterios distintos ante un mismo caso o necesidad y costos mayores para los servicios públicos que brinda el Estado.

La ley pretende dar más potestades a la Dirección de Aguas, aunque no clarifica los recursos necesarios para llevar a cabo dicho fortalecimiento. Adicionalmente, se promueve que el planeamiento territorial tome como insumo los recursos hídricos disponibles, aunque no menciona las reformas necesarias en la normativa urbana y municipal que serían indispensables para poder llevar esto a la práctica. La falta de gobernanza también se ve reflejada en que se mantiene una separación en la gestión de las aguas residuales y pluviales, lo cual en la actualidad es un problema debido a que se generan muchas conexiones ilegales entre los sistemas, produciendo colapsos en ambos.

La creación de una normativa debe agregar herramientas para la toma de decisiones y la mejora en los servicios públicos que ofrecen las instituciones, incluyendo la tecnología como un eje transversal para garantizar agilidad y eficiencia. No obstante, este documento no la incluye y deja de lado la necesidad de disponer de datos en tiempo real para la medición de cada uno de los procesos del ciclo hidrológico; como el comportamiento de los acuíferos, las captaciones, el agua residual, la calidad de los vertidos en los cuerpos de agua, etcétera. Tampoco se incluyen disposiciones para interconectar datos entre la Dirección de Aguas y los operadores, lo cual dificulta la actualización de información entre instituciones y la reducción de la calidad de los servicios que brindan a los ciudadanos. Incluso, se propone la obligatoriedad de generar un balance hídrico nacional cada 5 años, lo cual es inaceptable para un país que tiene serios retos en temas de disponibilidades de agua, aguas residuales, adaptación al cambio climático, entre otros.

Aunque el texto admite que la regulación por parte de la Dirección de Aguas ha sido ineficiente en aspectos como los pozos ilegales, no se incluyen técnicas modernas de regulación para poder dar un servicio más eficiente. La existencia de pozos ilegales se debe a que la Dirección de Aguas no responde con agilidad a los trámites de concesiones de fuentes y otros que demandan los ciudadanos. La tecnología debería permitir a los ciudadanos obtener información de las posibilidades de aprovechar una fuente y avanzar con el desarrollo de su proyecto. También debe incluir serias multas en caso de incumplir la normativa y un fortalecimiento en la capacidad de fiscalización del Estado para vigilar el cumplimiento de la ley.

Adicionalmente, se incluyen disposiciones para darle más atribuciones al Estado en detrimento de los ciudadanos. Un ejemplo de esto es la imposibilidad de que dos vecinos se pongan de acuerdo para encausar un cuerpo de agua que discurre por ambas propiedades, la eliminación del requerimiento para tramitar una concesión para las instituciones del Estado y la discrecionalidad que se le da a la Dirección de Aguas en el establecimiento de cánones ambientales y de aprovechamiento. Además, se incluyen exenciones para la importación de equipos para el ahorro en el consumo y otros usos, sin delimitar temporalmente dicha exención, lo cual agrega una distorsión más al mercado y al complejo sistema tributario del país. Por otra parte, se dispone que el Estado promocionará temas como el reúso, la recarga artificial de acuíferos y la desalinización, por mencionar algunos ejemplos, pero no se aclaran los recursos necesarios para generar esta labor.

Finalmente, aunque se hace mención del valor económico del agua, el tema prácticamente no se aborda desde la perspectiva legal. La idea establecida en el artículo 50 de la Constitución Política de que el derecho humano al agua deba garantizarse por parte del Estado, no implica que los precios relativos de los distintos usos del agua no deban conducir a asignaciones eficientes. En la actualidad, los precios relativos entre las distintas alternativas no se basan en las diferencias entre estándares de calidad. Por ejemplo, el tratamiento del agua para fines agrícolas no es igual al requerido para uso humano. En cuanto al abastecimiento ciudadano, se presenten dotaciones muy por encima de lo razonable en unos casos, mientras que en otros hay escasez, sin poder garantizar el acceso adecuado al líquido. El abordaje económico del agua es muy escaso, tanto por el lado de la demanda como de la oferta, donde existe un mercado con altas ineficiencias que deben ser superadas con precios relativos que generen un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.

Ambiente

Prioridades ambientales: un análisis sobre el futuro sostenible de Costa Rica

RESUMEN

El Environmental Progress Index (EPI) destaca las fortalezas y debilidades de Costa Rica en su desempeño ambiental. Aunque el país tiene logros en mitigación, como la conservación forestal y la biodiversidad, enfrenta retrocesos significativos en adaptación, especialmente en recursos hídricos, manejo de residuos y recursos pesqueros. Esto subraya la necesidad de priorizar políticas más eficientes, alianzas público-privadas e inversión en áreas críticas para abordar los riesgos del cambio climático y asegurar un desarrollo sostenible realista y de impacto tangible.

El problema económico se refiere a la escasez de recursos frente a las ilimitadas necesidades y deseos humanos. Dado que los recursos productivos son limitados, las sociedades deben tomar decisiones sobre cómo asignarlos de manera eficiente para satisfacer las diversas demandas de la población, toda vez que la asignación en un área conlleva un costo de oportunidad en relación con otros posibles usos de esos mismos recursos.

Cuando hablamos del cambio climático, la mitigación y la adaptación son dos enfoques complementarios pero distintos para abordar sus impactos, que requieren recursos para lograr sus objetivos. Mientras la mitigación se enfoca en evitar que el cambio climático empeore, la adaptación busca reducir los efectos negativos de los cambios ya en curso. Ambos enfoques son esenciales para enfrentar este desafío global de manera integral.

Veamos en detalle sus diferencias.

I. Mitigación versus adaptación

La mitigación se refiere a las acciones tomadas para reducir o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con el fin de frenar el calentamiento global y sus efectos. Esto incluye la transición a fuentes de energía renovable, la mejora de la eficiencia energética, la reforestación y la adopción de tecnologías limpias. El objetivo de la mitigación es limitar el aumento de la temperatura global y prevenir que el cambio climático alcance niveles catastróficos en el futuro.

La adaptación, por otro lado, consiste en hacer ajustes en los sistemas humanos y naturales para reducir los daños del cambio climático que ya están ocurriendo o que se espera que ocurran en el futuro. Esto puede incluir la construcción de infraestructuras más resilientes, como diques y sistemas de drenaje en áreas propensas a inundaciones, o la modificación de prácticas agrícolas para enfrentar condiciones climáticas extremas. La adaptación busca proteger a las comunidades, los ecosistemas y las economías de los impactos inevitables del cambio climático.

En el caso de Costa Rica, determinar la distribución adecuada de recursos entre la mitigación y la adaptación se ha convertido en un desafío importante. Según datos del Banco Mundial correspondientes al año 2020, a pesar de que Costa Rica solo aportó el 0.0312 % de las emisiones globales de GEI, ha sufrido, como parte de la región centroamericana, serias consecuencias ocasionadas por el cambio climático. Dichas consecuencias incluyen daños en ecosistemas terrestres y marinos, escasez de agua, problemas en la producción agrícola y pesquera, inundaciones, daños a la infraestructura y a la productividad económica, así como enfermedades y malnutrición (ver el informe de la IPCC titulado “Cambio Climático 2022: Impactos, adaptación y vulnerabilidad”).

Concretamente, Costa Rica está expuesta a múltiples amenazas como consecuencia del cambio climático, tales como una disminución esperada en la disponibilidad de agua potable de hasta un 80 % para el año 2100. Estas situaciones están deteriorando y agravarán aún más la condición social, ambiental y económica del país en el corto, mediano y largo plazo.

II. Los compromisos del país en materia ambiental y su desempeño

Costa Rica ha suscrito recientemente varios acuerdos internacionales cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de la humanidad, tales como el Acuerdo de París, con sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés), y la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El primero se centra en cómo abordar el cambio climático, mientras que el segundo busca promover el progreso para las generaciones presentes y futuras, entendido como una tríada entre el crecimiento económico, el desarrollo humano y la conservación ambiental.

II.1. las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.

Las NDC son los compromisos climáticos que cada país ha asumido dentro del Acuerdo de París. Estas definen las acciones que los países llevarán a cabo para limitar el incremento promedio de la temperatura global a 1.5 °C, adaptarse a los efectos del cambio climático y asegurar una financiación adecuada para alcanzar estos objetivos. Son planes a corto y mediano plazo que deben actualizarse cada cinco años con objetivos cada vez más ambiciosos, en función de las capacidades de cada país. Sin embargo, no poseen una estructura constante de monitoreo y su cumplimiento no conlleva ninguna consecuencia significativa para el país.

En esta materia, Costa Rica tiene un total de 103 medidas que cumplir, de las cuales un 30 % están relacionadas con adaptación, un 31 % con mitigación y un 42 % con un enfoque mixto.

II.2. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción de las Naciones Unidas que busca erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para la humanidad. Incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 169 metas y 231 indicadores. Según el reporte Sustainable Development Report 2024 de la Sustainable Development Solutions Network, Costa Rica ocupa la posición 59 de 167 países en el cumplimiento de los ODS.

Desde una perspectiva de mitigación versus adaptación, el desempeño del país es moderado en mitigación, pero deficiente y en deterioro en adaptación, como se evidencia en los siguientes indicadores:

| ODS | Orientación | Resultado |

| ODS 6: Agua limpia y saneamiento | Adaptación | Incremento moderado; los retos más importantes persisten. |

| ODS 11: de Ciudades y comunidades sostenibles | Enfoque híbrido entre adaptación y mitigación | Estancamiento en el desempeño. |

| ODS 14: de Vida submarina | Adaptación | Estancamiento en el desempeño. |

| ODS 15: de Vida de ecosistemas terrestres | Enfoque híbrido entre adaptación y mitigación | Estancamiento; retos aún persisten. |

| ODS 9: de Industria, innovación e infraestructura | Enfoque híbrido entre adaptación y mitigación | Deterioro; retos significativos persisten. |

| ODS 7: de Energía asequible y no contaminante | Mitigación | Incremento moderado en el desempeño. |

II.3. El Environmental Progress Index (EPI).

El Environmental Progress Index (EPI) es una herramienta desarrollada por la Universidad de Yale que clasifica a los países según su desempeño ambiental en diversas áreas clave. Este índice evalúa dimensiones como la conservación de la biodiversidad, el manejo de recursos forestales, la contaminación, la calidad del aire, los recursos hídricos y los residuos, entre otros. En el caso de Costa Rica, el EPI lo ubica en la posición 39 de 180 países, destacando los siguientes aspectos:

- Manejo de recursos forestales y conservación de la biodiversidad: Estos temas tienen una marcada afinidad con la mitigación del cambio climático. Desde la perspectiva del EPI, Costa Rica ostenta una posición favorable en estas áreas a nivel mundial, aunque presenta ciertos retrocesos en los últimos años.

| Tema | Orientación | Posición a nivel mundial | Evolución en los últimos 10 años |

| Conservación de la biodiversidad | Mitigación | 41 | Retroceso de 2 puntos |

| Manejo de los recursos forestales | Mitigación | 20 | Retroceso de 2.7 puntos |

| Políticas de mitigación | Mitigación | 64 | Mejoría de 2.8 puntos |

- Contaminación y calidad del aire: son temas que no están directamente vinculados a la mitigación o la adaptación al cambio climático, pero reflejan un desempeño ambiental que afecta principalmente a nivel local. Aunque se han logrado avances en algunos indicadores, el panorama general sigue siendo desfavorable.

| Tema | Orientación | Posición a nivel mundial | Evolución en los últimos 10 años |

| Contaminación del aire | n.a. | 65 | Mejoría de 23.6 puntos |

| Calidad del aire | n.a. | 62 | Mejoría de 1.7 puntos |

| Desempeño ambiental de la actividad agrícola | n.a. | 80 | Mejoría de 2.2 puntos |

- Manejo de recursos hídricos, manejo de residuos y de recursos pesqueros: Estas áreas están más asociadas con la adaptación al cambio climático y presentan los resultados más críticos. Según el EPI, Costa Rica exhibe un desempeño deficiente en políticas relacionadas con la adaptación, lo que genera impactos significativos tanto para el ambiente como para la población.

| Tema | Orientación | Posición a nivel mundial | Evolución en los últimos 10 años |

| Aguas residuales | Adaptación | 90 | Deterioro de 1.6 puntos |

| Saneamiento | Adaptación | 47 | Mejoría de 4 puntos |

| Calidad del agua potable | Adaptación | 63 | Mejoría de 1.4 puntos |

| Manejo de residuos sólidos | Adaptación | 94 | No hay cambio significativo |

| Manejo de recursos pesqueros | Adaptación | 120 | Deterioro de 5.9 puntos |

El manejo de aguas residuales, residuos sólidos y recursos pesqueros muestra un panorama preocupante, ya que no solo no se han logrado mejoras significativas, sino que en algunos casos se evidencian retrocesos. Esto subraya la urgencia de priorizar estas áreas en la agenda ambiental del país.

Diagnóstico y propuestas

Con base en los resultados presentados, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- En mitigación, Costa Rica tiene compromisos ambiciosos y un desempeño relativamente aceptable. Sin embargo, el impacto global de sus políticas en la reducción de emisiones de GEI es mínimo, dada la escala del país.

- En adaptación, el país ha asumido menos compromisos y exhibe un desempeño deficiente. Los resultados reflejan una incapacidad para abordar riesgos significativos, especialmente en lo relacionado con el manejo de recursos hídricos, saneamiento básico y residuos sólidos.

- Los compromisos asumidos por Costa Rica en materia de adaptación y mitigación no parecen haber sido definidos con base en sus indicadores de desempeño ambiental ni en sus prioridades más urgentes, lo que resulta en una asignación ineficiente de recursos.

Acciones propuestas

Para atender estas deficiencias y maximizar el impacto de las políticas ambientales, se recomienda:

- Fortalecer las políticas de mitigación con un enfoque en biodiversidad, conservación forestal y energías renovables. Esto permitirá aprovechar las ventajas competitivas del país mientras se fomenta el comercio y se atrae inversión privada, tanto local como extranjera.

- Desarrollar capacidades locales para la adaptación, basadas en diagnósticos claros que reflejen las necesidades específicas de cada comunidad y su entorno. Incluyendo aspectos tales como: el manejo de recursos pesqueros, la agricultura sostenible, la infraestructura resiliente, entre otras actividades económicas.

- Implementar un plan de inversiones mediante alianzas público-privadas, destinado a subsanar las brechas críticas en recursos hídricos, saneamiento, manejo de aguas residuales y disposición de residuos sólidos.

- Redirigir los compromisos ambientales hacia prioridades realistas, que generen un impacto tangible en el desarrollo sostenible y permitan una asignación eficiente de los recursos disponibles.

Estas acciones no solo fortalecerán el desempeño ambiental de Costa Rica, sino que también contribuirán a mitigar los impactos del cambio climático y proteger los recursos esenciales para las generaciones presentes y futuras.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Ambiente

La minería responsable: clave para la transición energética y el desarrollo sostenible

RESUMEN

Hoy, diversas entidades financieras mundiales subrayan la importancia de una minería responsable para lograr la transición energética y combatir así el cambio climático. Lo anterior no ha sucedido en el caso Crucitas. Por tanto, la tarea del país, antes de hablar de cómo aprovechar los recursos producto de la minería, es gestionar un verdadero control territorial en la zona en cuestión, realizar un diagnóstico ambiental y formular estándares de minería sostenibles para evitar más impactos negativos y promover beneficios económicos y sociales.En el marco de la transición energética global y la lucha contra el cambio climático, el Banco Mundial ha destacado la importancia de una minería responsable con el clima. La transición de fuentes fósiles a energías renovables, como paneles solares, turbinas eólicas y baterías, requiere cantidades significativas de metales y minerales. Según estimaciones del Banco Mundial, para alcanzar las metas del Acuerdo de París, se necesitarán producir más minerales en los próximos 30 años que lo extraído en los últimos 100 años.

Aunque la minería no es una actividad sostenible por definición, debido a su naturaleza extractiva de recursos no renovables, es fundamental para el desarrollo sostenible.

Por esta razón, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales han impulsado protocolos de minería responsable, enfocados en promover buenas prácticas para minimizar el impacto ambiental, especialmente en bosques tropicales.

En Costa Rica, el caso de Crucitas ejemplifica la complejidad de gestionar la minería en áreas ambientalmente sensibles. Si decidimos aventurarnos en ese camino, debemos cumplir los siguientes pasos:

- Que las autoridades tomen control total y permanente de la zona, evitando la entrada de mineros ilegales. Este aspecto resulta crucial, pues sin este control, cualquier legislación o iniciativa será ineficaz.

- Realizar un diagnóstico ambiental de la zona. La minería ilegal en Crucitas ha causado daños significativos a los acuíferos, suelos y bosques, sin controles ni mediciones adecuadas. La regularización y monitoreo de una mina legal habrían mitigado estos impactos. Es importante señalar que todos los daños al bosque, a los acuíferos y a la sociedad ya se han producido debido a la actividad ilegal, y no existen informes técnicos o mediciones precisas sobre el alcance real de esos impactos.

- Permitir la actividad minera bajo nuevos estándares que aseguren una minería más amigable con los bosques y compatible con la lucha contra el cambio climático. Esta reactivación debe buscar el mayor retorno económico para el país y, al mismo tiempo, minimizar los daños ambientales.

No seguirlo, o hacerlo a medias, impediría que una empresa seria siquiera considere instalarse en Costa Rica, sin importar si se reforma la legislación existente para permitir nuevamente la minería a cielo abierto.

Impacto social de la minería legal

La minería legal no solo tiene implicaciones ambientales, sino también sociales y económicas. Cuando se regula adecuadamente, una mina puede generar empleo formal, reducir la pobreza y fomentar el desarrollo local. A su vez, incorpora prácticas de seguridad laboral y salud, protegiendo a los trabajadores de condiciones peligrosas. También favorece a la economía local a través de impuestos y otras contribuciones, que pueden utilizarse para financiar infraestructura y servicios públicos esenciales.

En cambio, el oro extraído ilegalmente solo se puede vender en el mercado negro, perpetuando un ciclo de criminalidad y problemas sociales, sin que el Estado y la comunidad reciban rédito alguno.

La minería ilegal, al no estar sujeta a controles, fomenta actividades delictivas como el tráfico de personas, armas y drogas.

Cabe destacar que es imposible hacer aseveraciones precisas sobre cómo estaríamos con la instalación de la empresa Infinito Gold, ya que la actividad actual es ilegal y no existen mediciones, ni informes técnicos que permitan una comparación. Lo que sí es una realidad es que todos los temores sobre los impactos ambientales en Crucitas ya se han materializado debido a la minería ilegal.

Los opositores a la minería en Crucitas prometieron “alternativas sostenibles” como fábricas de queso y proyectos de turismo rural, pero hasta la fecha, no han elaborado ni siquiera un estudio que demuestre su viabilidad. De nada sirve ondear la bandera del desarrollo sostenible si olvidamos que dos de los tres componentes de la sostenibilidad son el bienestar social y el económico.

En resumen, podemos debatir los méritos de volver a permitir la minería a cielo abierto en Costa Rica, pero debemos hacerlo desde el entendimiento de que es una actividad esencial para el futuro de la humanidad. Podemos cegarnos ante esta realidad o podemos buscar maneras de involucrarnos en la cadena de valor global de manera responsable, incluyendo la investigación, el desarrollo tecnológico, el reciclaje y otras prácticas innovadoras.

Restablecer el control territorial en Crucitas y detener la minería ilegal son pasos fundamentales para poder abordar seriamente la discusión. Ignorar esta realidad solo perpetuará los problemas sociales y ambientales asociados a la minería ilegal que ya padecemos y están provocando el caos en la zona.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Ambiente

Nuestros desafíos ambientales

RESUMEN

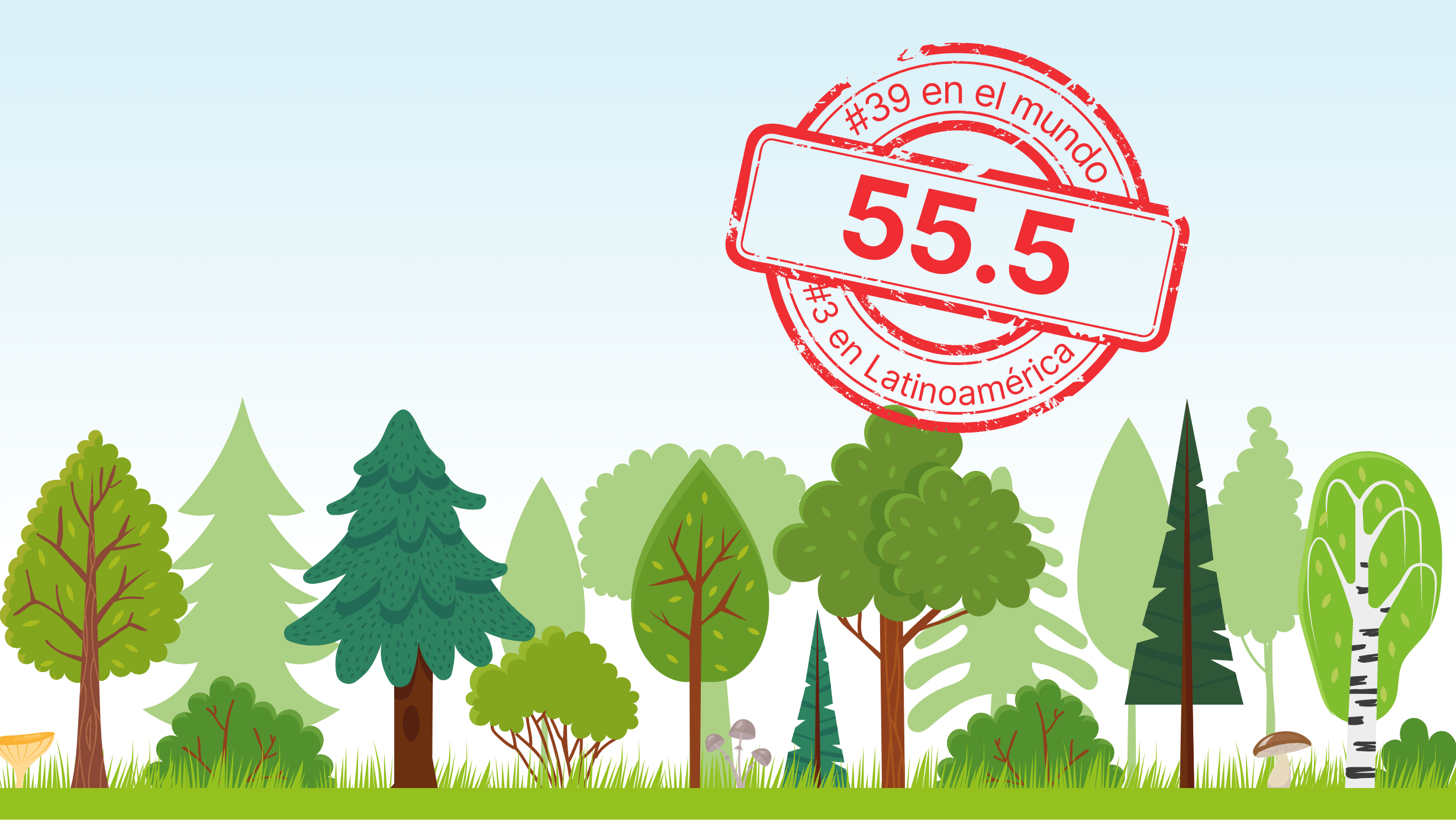

Costa Rica recibe un 55.5 de calificación en el Índice de Desempeño Ambiental 2024. Un llamado de atención a áreas otras que los bosques. Lenin Corrales del CATIE nos da luz de la situación ambiental actual.Fuente: Lenin Corrales Cháves – Investigador del CATIE

Nuestros desafíos ambientales

El Índice de Desempeño Ambiental 2024 salió y nos recuerda que queda mucho por hacer en Costa Rica.

Lo bueno:

✅ 72.3 de 100 en Gestión de Bosques.

✅ 62.3 de 100 en Vitalidad del Ecosistema.

Pero fallamos en áreas clave:

❌ 57.0 de 100 en Agricultura.

❌ 46.9 de 100 en Calidad de Aire.

❌ 46.3 de 100 en Política Climática.

❌ 38.7 de 100 en Recursos Hídricos.

❌ 36.7 de 100 en Pesquería.

❌ 31.2 de 100 en Gestión de Residuos.

Recibimos una calificación de 55.5 de 100 colocándonos en el puesto #3 de Latinoamérica pero el puesto #39 del mundo.

Un ambiente saludable significa trabajos sustentables, una vida saludable y seguridad alimentaria.

Debemos mejorar nuestras políticas ambientales para enfocar bien los recursos, basándonos en la ciencia, la técnica y los datos, con una visión a largo plazo.

-

PolíticaHace 3 semanas

PolíticaHace 3 semanasNo más regímenes de excepción disfrazados de justicia

-

PolíticaHace 2 meses

PolíticaHace 2 mesesUn Retroceso Inaceptable en la Reforma del Empleo Público

-

PolíticaHace 3 meses

PolíticaHace 3 mesesCrisis de especialistas en la CCSS: un desafío ineludible para los candidatos

-

OpiniónHace 2 meses

OpiniónHace 2 mesesEl PLN: ¿Defensor del ICE o enemigo del progreso?

-

PolíticaHace 3 meses

PolíticaHace 3 mesesQuienes eligen a los jueces, eligen el destino del país