Historia

Primero de Mayo: Menos discursos, más libertad para trabajar

RESUMEN

El 1° de mayo debería ser una oportunidad para reconocer que todos los que generan valor —desde el agricultor hasta el emprendedor— son trabajadores. Pero en lugar de facilitar, el Estado pone barreras que frenan la productividad. Si queremos progreso real, hay que cambiar el enfoque: menos trabas, más libertad para crear, invertir y aportar.

Este 1° de mayo es feriado nacional no solo por ser el Día del Trabajador, sino también porque, en 1857, los filibusteros se rindieron en Rivas. Desde 1858, por disposición del presidente Juan Mora Porras, esta fecha se conmemora como símbolo de esa victoria.

Un evento clave para la soberanía de Costa Rica que pocas veces se recuerda, pero que nos enseña que la libertad —como el trabajo— se defiende con hechos, no con discursos.

Hoy es también un buen momento para hacer una reflexión profunda y actualizada sobre el valor del trabajo en Costa Rica. En lugar de caer en el relato añejo de trabajadores enfrentados a empresarios —donde estos últimos son presentados como los villanos— conviene revisar esa narrativa.

¿Qué es el trabajo?

Es toda actividad física o intelectual orientada a la producción de bienes y servicios que sostienen a la sociedad. El trabajo no es exclusivo del asalariado: también producen quienes emprenden, quienes arriesgan su capital, quienes generan empleo. Todos ellos contribuyen a la riqueza del país. El producto interno bruto —ese indicador que nos mide como economía— es la suma de sus esfuerzos.

Costa Rica ha sido ejemplo de transformación. Pasamos de una economía agrícola en 1948, a una industrial en los años 60, y en los 90 nos integramos a los servicios gracias al auge tecnológico. Sin embargo, nuestra legislación laboral y nuestro aparato estatal no acompañaron esa evolución. Mientras el mundo cambió, nuestras normas y trámites se quedaron estancados en los años 50.

El Estado se volvió una trampa para quien quiere producir

Hoy abrir un pequeño negocio es un calvario. Lejos de facilitar, instituciones como la CCSS, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud obstaculizan con papeleos innecesarios, criterios subjetivos y cargas que encarecen la producción.

Se habla de solidaridad estatal, pero ¿es solidario asfixiar al emprendedor con trámites, requisitos y multas?

Es cierto que se requieren normas mínimas para evitar abusos, pero esas reglas no pueden convertirse en obstáculos insalvables para generar empleo. Porque si nadie se atreve a dar trabajo, ¿de qué sirve toda esa legislación tan bien intencionada pero tan poco realista?

Ese emprendedor, que muchas veces empieza solo o con dos o tres colaboradores, puede ser el origen del bienestar de varias familias. Pero el Estado le impide crecer. Le cobra caro, lo vigila como sospechoso, lo obliga a invertir más tiempo en llenar formularios que en vender o innovar.

¿Qué hacer?

- Digitalizar los trámites: no para modernizar el papel, sino para eliminarlo. La digitalización reduce la discrecionalidad, elimina la corrupción y hace innecesario al funcionario que decide según su humor del día.

- Aprovechar la inteligencia artificial, que ya está lista para automatizar procesos y facilitar la vida de quienes quieren producir.

- Copiar lo que funciona: en Nueva Zelanda se abre una empresa en horas. En Estonia, en minutos. ¿Por qué no adaptar esos modelos a nuestra realidad?

Basta de estudios, comisiones y diagnósticos.

La OCDE ya nos dijo dónde estamos y qué nos falta. Lo que hace falta es decisión. Porque el mundo no espera. Si no reformamos nuestro Estado, si no facilitamos la producción, si no entendemos que todos los que trabajan —asalariados, emprendedores, empresarios— son parte del mismo engranaje, Costa Rica se quedará atrás.

El trabajo es libertad, es creación, es progreso.

Hoy más que nunca debemos reivindicarlo en todas sus formas, sin prejuicios, sin ideologías que dividan a quienes deberían remar en la misma dirección.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Historia

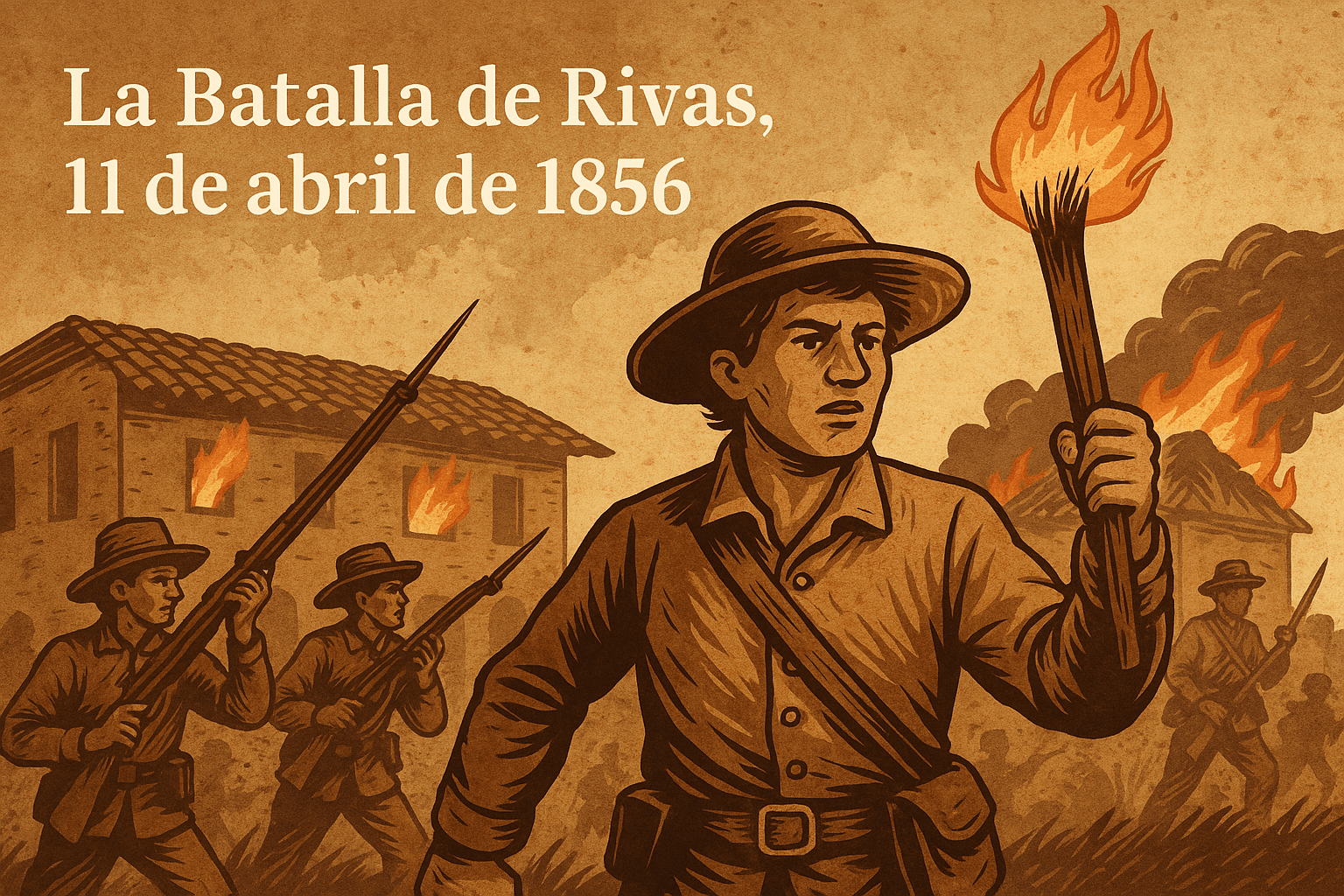

La Batalla de Rivas, 11 de abril de 1856

RESUMEN

La Batalla de Rivas, el 11 de abril de 1856, marcó un hito en la defensa de la soberanía costarricense contra William Walker. Liderados por Juan Rafael Mora Porras, los costarricenses enfrentaron una lucha sangrienta, destacando la acción heroica de Juan Santamaría. Hoy, esa valentía debe inspirar la defensa de nuestra democracia ante desafíos como el autoritarismo y la corrupción.

Reflexionar sobre la batalla de Rivas es examinar el episodio más épico de la defensa de nuestra soberanía, particularmente contra los principios del Destino Manifiesto que practicaron los filibusteros de William Walker.

El presidente costarricense en este periodo histórico, Juan Rafael Mora Porras, comprendió que las victorias obtenidas en Santa Rosa (20 de marzo) y Sardinal (10 de abril) no eran suficientes. Era necesario penetrar en territorio nicaragüense para enfrentar y someter a Walker y sus filibusteros.

Don Juan Rafael fue sumamente cuidadoso con los movimientos del ejército en Nicaragua, advirtiendo a los pueblos y municipalidades que no se trataba de una invasión, sino de una acción para liberar al país. Por ello, no fueron recibidos con hostilidad.

Si bien la batalla de Santa Rosa fue breve, la de Rivas resultó prolongada y sangrienta, según los historiadores Rafael Obregón Loría y Vladimir de la Cruz, pues los filibusteros estaban mejor preparados y conocían en detalle el territorio.

El conflicto se alargó más de lo previsto. El enfrentamiento comenzó alrededor de las 5:00 a. m., cuando los filibusteros, usando tácticas de división, difundieron partes falsos que hicieron que una fracción del ejército costarricense saliera de Rivas, tardando horas en regresar. Walker aprovechó para infligir graves daños. Fue hasta las 7:30 a. m. que el Estado Mayor costarricense y los militares Escalante y Salazar lograron reorganizarse.

El incendio que cambió el curso de la batalla

En las primeras horas y siguiendo instrucciones del coronel francés Pedro Barillier, un militar respetado por los costarricenses, el ejército nacional se enfocó en recuperar un cañón que le había sido arrebatado por el enemigo. Esta decisión, sumada al inusitado y tempranero avance de los filibusteros, impidió que los nuestros se prepararan adecuadamente para la batalla, lo que provocó un gran desgaste en las filas nacionales.

La tozudez del militar francés generó un esfuerzo y muertes innecesarias en la tentativa por recobrar el cañón.

Además, como apuntan don Vladimir de la Cruz y don Rafael Obregón, la falta de descanso de las tropas costarricenses —que habían combatido el día anterior en Sardinal—, junto con las noticias falsas difundidas por Walker sobre supuestas victorias en Santa Rosa y Sardinal, fueron factores que influyeron negativamente en el actuar inicial del ejército durante las primeras horas de la batalla de Rivas.

Hacia las 10:00 a. m., los costarricenses comprendieron que para ganar la batalla debían sacar a los filibusteros del Mesón de Guerra, casa de Francisco Guerra, ubicada estratégicamente y con cobertura en las cuatro direcciones. Allí se atrincheraban Walker y sus lugartenientes.

Al promediar el mediodía, Luis Pacheco Bertora intentó incendiar el mesón sin éxito; fue herido pero sobrevivió. Lo siguió Joaquín Rosales, nicaragüense aliado, quien sí logró prender fuego y complicarle la vida a los filibusteros para apagarlo pero murió en el intento. Finalmente, Juan Santamaría lo logró en el tercer intento y murió bajo los disparos enemigos.

Este acto marcó un punto de inflexión. Aunque la batalla se extendió hasta la madrugada del 12 de abril, para las 2:00 a. m., Walker se rindió y huyó. Los costarricenses confirmaron su retirada hasta las 7:00 a. m. El Estado Mayor decidió no perseguirlo hasta Granada debido al agotamiento de las tropas: muchos no habían comido en 24 horas. Se reorganizaron y enterraron a los muertos, estimando cerca de 600 fallecidos en ambos bandos.

La victoria, el cólera y la traición

Según el historiador Vladimir de la Cruz, Walker aplicando sus conocimientos en medicina envenenó varios pozos de Rivas, de los cuales después beberían los costarricenses, lo que provocó una epidemia de cólera entre los costarricenses al regresar al país el 25 de abril. Cerca del 10 % de la población falleció a causa de esta epidemia.

Hasta ese momento, el peso de la lucha contra William Walker lo llevó por entero Costa Rica, pues en el resto de Centroamérica, aunque enterados, Guatemala, Honduras y El Salvador no habían intervenido.

Nuestro país se integraría nuevamente al conflicto —que para entonces ya era claramente centroamericano— en septiembre de 1856. Posteriormente, aunque los nacionales perdieron algunos enfrentamientos, incluso de tipo naval, lograron tomar la estratégica Vía del Tránsito y, paulatinamente, la guerra se fue inclinando a favor de los aliados centroamericanos.

Walker y sus filibusteros fueron finalmente vencidos. Él fue apresado por un militar estadounidense que afirmaba fungir como árbitro, pero luego escapó y volvió a intentar retomar el control del istmo en varias ocasiones. No fue sino hasta que los militares ingleses lo detuvieron definitivamente en 1860 que su amenaza llegó a su fin: fue fusilado en Honduras.

Juan Mora Porras y su Estado Mayor regresaron a Costa Rica sin apropiarse de un solo centímetro de Nicaragua. No obstante, surgieron conflictos internos con una fracción de la oligarquía cafetalera, lo que culminó en el fusilamiento de Mora y Cañas en 1860.

En la década de 1860, hubo un intento de borrar las acciones de los Mora Porras y el general Cañas. Sin embargo, bajo el gobierno de Tomás Guardia (quien había servido bajo ellos), sus figuras fueron reivindicadas, sobre todo entre 1870 y 1895. Aun así, la historia oficial dio mayor protagonismo a Juan Santamaría, sin desmerecer a los demás.

Un legado vigente

En 2025, Costa Rica y el mundo enfrentan desafíos complejos. El autoritarismo ha ganado espacio, alimentado por la polarización, la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad. Se cuestiona nuestra institucionalidad, incluso aquella creada desde el nacimiento del Estado en 1821.

Hoy, como ayer, nos corresponde defender nuestra patria, tal como lo hicieron nuestros abuelos entre 1856 y 1857.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Historia

La Batalla de Santa Rosa: Un hito de coraje y soberanía

RESUMEN

La Batalla de Santa Rosa fue el primer golpe contra los filibusteros de William Walker en 1856. En solo 15 minutos, el ejército costarricense los derrotó, demostrando su determinación y marcando el inicio de la lucha por la verdadera independencia del país.

En tiempos donde los valores cívicos parecen diluirse y la posverdad amenaza con desplazar los hechos históricos, es imprescindible recordar momentos clave de nuestra historia. Uno de ellos es la Batalla de Santa Rosa, ocurrida el 20 de marzo de 1856, un evento que no solo marcó el destino de Costa Rica, sino que demostró la determinación de un pueblo dispuesto a defender su soberanía.

Un contexto de lucha y definición nacional

Costa Rica declaró su independencia en 1821 y, en las décadas siguientes, el país atravesó conflictos internos que definieron su identidad. Durante este período, hubo dos guerras civiles impulsadas por localismos y disputas de poder. Fue en 1848 cuando el Dr. José María Castro Madriz proclamó a Costa Rica como una república libre y soberana.

Sin embargo, la posición estratégica del país en Centroamérica lo colocó en la mira de potencias extranjeras y de grupos expansionistas estadounidenses. Desde el siglo XIX, la región del istmo centroamericano había cobrado una enorme importancia geopolítica, debido a los planes de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia de construir un canal interoceánico.

La firma del Tratado Clayton-Bulwer en 1850 entre Estados Unidos y Gran Bretaña puso fin a sus disputas en la región, pero mantuvo a Nicaragua y Costa Rica como meros espectadores en el juego de las grandes potencias.

Mientras tanto, la ideología del Destino Manifiesto ganaba fuerza en Estados Unidos. Desde su independencia en 1776, los estadounidenses se consideraban predestinados a expandirse por el continente. Este concepto se consolidó con la anexión de territorios como Florida y Luisiana, y alcanzó su punto más agresivo con la intervención en el norte de México, que comenzó a gestarse en la década de 1830 y desembocó en la guerra entre ambos países entre 1846 y 1848.

Como resultado, México perdió más de la mitad de su territorio. En este contexto, surgieron los filibusteros, mercenarios estadounidenses que buscaban anexar territorios para la causa esclavista sureña.

William Walker y la amenaza filibustera

Uno de los más destacados filibusteros fue William Walker, un sureño de Tennessee que, tras fracasar en su intento de apoderarse del estado mexicano de Sonora, volvió su atención hacia Centroamérica.

En 1855, fue invitado por un bando en la disputa interna entre las ciudades de Granada y León en Nicaragua, y tras una serie de maniobras hábiles, logró apoderarse del país. Walker, respaldado por sus mercenarios y con un claro objetivo de expansión, declaró a Nicaragua un Estado esclavista y fijó su mirada en Costa Rica, a la que consideraba la más débil de las naciones centroamericanas.

El presidente costarricense Juan Rafael Mora Porras, advertido por su embajador en Estados Unidos, Luis Molina Bedoya, comprendió la gravedad de la situación. Desde el inicio de su administración, Mora había trabajado en el fortalecimiento del ejército, el cual alcanzó en marzo de 1856 un contingente de aproximadamente 9.000 hombres, es decir, cerca del 10% de la población total del país. Para lograrlo, contó con la ayuda de instructores prusianos, franceses y polacos, y obtuvo armamento de tecnología británica.

Ante la inminente amenaza filibustera, Mora emitió dos proclamas entre noviembre de 1855 y febrero de 1856, llamando a los costarricenses a defender su soberanía.

La movilización incluyó el apoyo del clero, con figuras como el capellán Francisco Calvo, y la organización de batallones en diferentes regiones del país. Mientras los hombres partían a la guerra, las mujeres asumían las responsabilidades económicas y productivas, mostrando que la defensa del país fue un esfuerzo colectivo.

Santa Rosa: el primer golpe contra los filibusteros

El 20 de marzo de 1856, en la Hacienda Santa Rosa, Guanacaste, se dio el primer enfrentamiento entre los filibusteros y el ejército costarricense. La posición de la hacienda resultó clave: los nacionales conocían bien el terreno y lograron sorprender a los invasores.

En menos de 15 minutos, las tropas costarricenses lograron una victoria contundente, causando 19 bajas en las filas enemigas y obligando a huir al lugarteniente de Walker, Luis Schlessinger.

El presidente Mora aprovechó la ventaja psicológica de la victoria y decidió avanzar hacia Nicaragua. Su objetivo nunca fue ocupar el país vecino, sino erradicar la amenaza filibustera y restaurar la estabilidad en Centroamérica. La campaña costarricense se convirtió en un esfuerzo de cooperación con el resto de la región, consolidando el liderazgo de Costa Rica en la lucha contra Walker.

Una verdadera independencia ganada con sangre

Historiadores como Rafael Obregón Loría y Vladimir de la Cruz han señalado que la campaña de 1856-1857 marcó la verdadera independencia de Costa Rica. A diferencia de la independencia de 1821, obtenida sin conflicto militar, la lucha contra los filibusteros implicó un alto costo humano y demostró el compromiso del pueblo costarricense con su libertad.

La Batalla de Santa Rosa no solo fue una victoria militar, sino un acto de reafirmación nacional.

Costa Rica demostró que podía defender su soberanía y que no permitiría ser sometida por intereses extranjeros. En un momento donde la historia pareciera perder relevancia, vale la pena recordar a los héroes que, con su sangre, escribieron una de las páginas más gloriosas de nuestra historia.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Historia

¿Cómo era Costa Rica antes de 1948?

RESUMEN

El año 1948 se reconoce en la historia de Costa Rica, al menos en el relato histórico más difundido, como el punto de partida de la llamada “Segunda República”. El Estado de “bienestar” supuestamente surge a partir de ahí, pero aquí nos preguntamos: ¿qué existía a nivel institucional antes de esa fecha? ¿Se creó toda la estructura de servicios públicos a partir de ese año o simplemente se multiplicó el tamaño del Estado y su omnipresencia?

Desde la Independencia, mucho antes de la revolución de 1948 y la llegada del social-estatismo —aquí mal llamado “socialdemocracia”—, Costa Rica era un país en proceso de construcción, buscando un balance entre la tradición y la modernidad.

Es cierto que nuestra nación enfrentaba desafíos significativos en términos de organización social, política y económica, pero también lo es que funcionábamos bajo la influencia de políticos con un enfoque liberal que, desde mediados del siglo XIX, impulsaban el crecimiento empresarial, promovían obras públicas sin trabas burocráticas y fomentaban la educación, la salud y la cultura.

Dicen que quienes no conocen su historia están condenados a repetir sus errores.

Entonces, ante los retos que enfrenta nuestra sociedad, ¿qué le parece echar un vistazo a ese pasado compartido?

Organización del Estado: una estructura en evolución

La Constitución de 1871 sentó las bases para el desarrollo institucional, estableciendo derechos individuales y un gobierno organizado en tres poderes. Así, el sistema republicano, liberal y democrático garantizaba la separación de poderes y contaba, además, con un Tribunal Nacional Electoral, predecesor del TSE.

Por eso, antes de 1948, Costa Rica ya contaba con una institucionalidad sólida en funcionamiento.

Además de los tres poderes del Estado, existían varias secretarías o ministerios que se encargaban de áreas clave para el desarrollo nacional. Entre ellos estaban el Ministerio de Gobernación, encargado del orden público; el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que gestionaba la política exterior; el Ministerio de Hacienda, responsable de las finanzas del Estado; el Ministerio de Instrucción Pública; y el Ministerio de Fomento, dedicado a la agricultura, ganadería, industria y obras públicas.

Con el tiempo, y conforme esas carteras asumieron funciones más complejas, surgieron subsecretarías que dieron origen a nuevos ministerios. Así nacieron el Ministerio de Seguridad Pública, encargado de la policía y la seguridad nacional; el Ministerio de Salud, responsable de la sanidad pública; y los ministerios de Obras Públicas y Transportes, Justicia y Paz, y Trabajo y Seguridad Social. Estas transformaciones reflejaban una organización estatal amplia y un funcionamiento alineado con las necesidades ciudadanas de la época.

En paralelo, desde principios del siglo XX, el Ejército comenzó a perder fuerza institucional y poder de fuego en el plano nacional. Mientras tanto, a nivel local, el país —estructurado en 62 municipalidades— gestionaba recursos y proyectos para el bienestar comunal.

Instituciones autónomas y entidades especializadas

Por otra parte, la Costa Rica de entonces contaba con un entramado institucional robusto que apoyaba tanto al sector empresarial como al social. El Banco Nacional de Costa Rica se creó fundamentalmente para el desarrollo financiero de pequeños y medianos productores agrícolas e industriales. Mientras tanto, otras instituciones autónomas, como el Banco Nacional de Seguros (1924, futuro INS) y la CNFL (1941), aseguraban el progreso económico y social del país.

También existía la Junta de Caridad de San José (1845), predecesora de la Junta de Protección Social, creada para administrar el Hospital San Juan de Dios. A su imagen se crearon juntas de caridad y hospitales en las cabeceras de provincia como esfuerzos privados. Desde el Estado, en la misma época, surgió la institución de los “médicos de pueblo” (1847), regulada por el Protomedicato (1858), lo que marcó la pauta estatal en el campo de la salud pública durante décadas.

De ahí que la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en 1941 diera continuidad a aquellos esfuerzos privados y estatales que ya habían llevado a la creación de la Facultad de Medicina y la Vicesecretaría de Salubridad Pública. Con la CCSS, el objetivo de garantizar el acceso a la salud de todos los costarricenses apenas empezaba… pero sin la intención de convertirse en un monopolio de atención como el actual.

El compromiso con la cultura también era evidente: instituciones como el Museo Nacional (1887), el Teatro Nacional y la Escuela Nacional de Bellas Artes (1897) ya jugaban un papel clave en la vida cultural costarricense. Estas entidades reflejaban un interés en preservar y promover el patrimonio cultural, mientras que otras instituciones como Correos y Telégrafos, la Imprenta Nacional y la Junta Nacional de Turismo e Inmigración (futuro ICT) contribuían al fortalecimiento del país en diversas áreas.

Infraestructura y comercio: primeros pasos hacia el progreso

La expansión de carreteras y puertos antes de 1948 mejoró la conectividad interna y permitió una mayor cohesión económica y social del país. La construcción de infraestructura comenzó a mediados del siglo XIX, con el camino carretero que unió el Valle Central con el puerto de Puntarenas. Fue un esfuerzo privado que culminó con el ferrocarril estatal, terminado en 1910.

Entre 1870 y 1890, el Estado y el capital privado extranjero construyeron el ferrocarril al Caribe, conectando el Valle Central con el puerto de Limón. Este proyecto facilitó el comercio internacional, especialmente la exportación de café y banano, productos que fueron el motor económico del país durante un siglo.

Sanidad y educación: pilares en crecimiento

Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el Estado, a través de las municipalidades, impulsó la construcción de cañerías para llevar agua potable a las ciudades y pueblos.

Para la década de 1920, se implementaron programas de vacunación y control de enfermedades, sentando las bases de un sistema de salud pública más robusto.

En cuanto a la educación, la Ley General de Educación Común de 1869 fue un hito al establecer la enseñanza primaria obligatoria y costeada por el Estado.

Sin embargo, la gran Reforma Educativa de la década de 1880 convirtió la educación pública en uno de los pilares del desarrollo social costarricense, permitiendo un acceso masivo a ella.

Junto con la segunda enseñanza y la fundación de la Universidad de Costa Rica (1940), el país consolidó un sistema educativo que sería clave para su futuro.

Reflexión final

El período histórico previo a 1948 fue crucial para definir la identidad ciudadana costarricense y sentó las bases del Estado de bienestar promovido por los social-estatistas. Luego, una galopante deuda externa permitió que este modelo fuera sostenible durante casi 30 años.

La institucionalidad existente en 1948 garantizó un crecimiento económico y social sostenido, estableciendo los cimientos de lo que pudo ser un país próspero y moderno.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

-

OpiniónHace 3 meses

OpiniónHace 3 mesesGentrificación: entre oportunidades y desafíos

-

PolíticaHace 2 semanas

PolíticaHace 2 semanasNo más regímenes de excepción disfrazados de justicia

-

OpiniónHace 3 meses

OpiniónHace 3 mesesDespolitizar la CCSS: una trampa populista

-

PolíticaHace 2 meses

PolíticaHace 2 mesesUn Retroceso Inaceptable en la Reforma del Empleo Público

-

PolíticaHace 2 meses

PolíticaHace 2 mesesCrisis de especialistas en la CCSS: un desafío ineludible para los candidatos